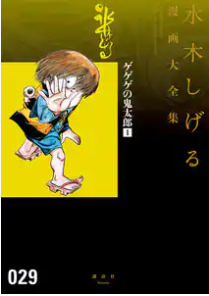

「ゲゲゲの鬼太郎」という名前は知っているけれど、実際に漫画やアニメ、映画をちゃんと見たことがない…そんな方も多いのではないでしょうか。

鬼太郎は1960年代の漫画連載から始まり、何度もアニメ化・映画化されてきた、日本の妖怪文化を代表する大人気作品です。ですが、シリーズや媒体ごとに雰囲気やストーリーがかなり異なり、「どれから見ればいいの?」と迷ってしまうことも。

この記事では、漫画・アニメ・映画それぞれの特徴と違いをわかりやすくまとめ、初心者向けのおすすめ順もご紹介します。初めての方も、久しぶりに鬼太郎ワールドへ戻ってきた方も、きっと楽しめるはずです。

分かりやすいようにまずは鬼太郎作品の漫画・アニメ・映画の特徴を簡単に表にまとめてみました。

| 項目 | 漫画 | アニメ | 映画(ゲゲゲの謎) |

|---|---|---|---|

| 初登場年 | 1960年(墓場鬼太郎) | 1968年(1期) | 2023年 |

| 雰囲気 | ダークで怪奇色強め | 世代によって変化 | 大人向け物語 |

| 主な視聴者層 | 中高生~大人 | 子供~大人 | 中高生~大人 |

| 鬼太郎登場頻度 | 主役 | 主役 | ほぼなし |

| 特徴 | 怪奇+社会風刺 | バトル+時代性 | ダーク&切ない |

目次

漫画版「ゲゲゲの鬼太郎」の違いや特徴

このパートでは漫画のゲゲゲの鬼太郎の原点である貸本漫画の「墓場鬼太郎」とその後少年雑誌で連載された「ゲゲゲの鬼太郎」についてみていきます。連載時期によって漫画の鬼太郎は大きく変わっていきました。

貸本漫画「墓場鬼太郎」について

鬼太郎の原点は、水木しげる先生による**貸本漫画「墓場鬼太郎」**です。 この初期作は、今のアニメ版の明るいイメージとは異なり、ホラー色が強く、かなり不気味で妖怪の物語の雰囲気が色濃く出ています。

鬼太郎は決して「正義のヒーロー」という立ち位置ではなく、時には人間に対しても冷淡な面を見せる存在でした。むしろ鬼太郎に関わった人間が不幸になってしまうケースも。

生まれてすぐの時期の鬼太郎を描くため、鬼太郎の妖力も低めでバトルよりも鬼太郎のもう1人の父である「水木」という人間や鬼太郎の交流がメインになっています。

週刊連載「ゲゲゲの鬼太郎」について

そのあとゲゲゲの鬼太郎として、週刊少年サンデーやマガジンなど少年向け雑誌に連載されるようになりました。週刊雑誌に連載された際のゲゲゲの鬼太郎は人間のために悪い妖怪と戦う正義のヒーロー的存在に。

リモコン下駄(げた)や髪の毛ばり、指鉄砲(ゆびてっぽう)など最近のアニメではおなじみの必殺技も少年雑誌連載時に登場!

少年向け雑誌ということで大衆向けになり、ねこ娘や目玉おやじ、ねずみ男など今ではおなじみの仲間たちとの掛け合いも増えました。画風や漫画全体の雰囲気が怪奇物の不気味さや怖さを残しつつ「墓場鬼太郎」よりやわらかくなっているのが特徴です。

漫画版についてそれぞれの特徴を知りたい方は『ゲゲゲの鬼太郎漫画の違いは?最初はどれから?おすすめはある?』というページでまとめています。

ゲゲゲの鬼太郎アニメ版の違いや特徴

ゲゲゲの鬼太郎のアニメは第1期~6期+墓場鬼太郎が制作されています。

第1期(1968年)はモノクロで原作の少年漫画の空気感を比較的忠実に再現しており、妖怪の恐ろしさや不気味さが前面に出ています。 第3期(1985年)になると子ども向け要素が強まり、必殺技やギャグパートが増加。正義の味方な鬼太郎のイメージが強い作品ですね。3期には小学生の少女「ゆめこ」というヒロイン的な存在も登場します。

第6期(2018年)は現代社会の問題(SNSやブラック企業など)を妖怪の物語に絡めていたり、昔のアニメや漫画にもある話が現代風にアレンジされていたりします。

墓場鬼太郎は全11話で、貸本漫画『墓場鬼太郎』の雰囲気がよく再現されており、妖怪の怪奇さやダークな面がしっかりと印象に残る作品です。ホラー要素強めで、2008年に深夜枠で放送されました。

シリーズごとに鬼太郎の性格や声優、テーマや雰囲気が異なるため、好みの時期を探すのも一つの楽しみ方です。鬼太郎のアニメについては1作~6作まで+墓場鬼太郎と映画が以下のDMMTVで配信されていました。

ゲゲゲの鬼太郎映画版『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』の見どころ

2023年に公開された『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』は、ファンに衝撃を与えました。 物語の舞台は戦後間もない昭和31年。鬼太郎が生まれるまでの物語を、目玉おやじ(人間だった頃)と水木という青年の視点から描いています。

鬼太郎本人はほぼ登場せず、代わりに人間同士の確執や欲望、恋愛そして戦争の影がからむダークな物語が展開されるため、大人向けなテーマが印象的です。 映像美やストーリー、音楽も高く評価され、原作やアニメを知らない人でも楽しめる一本です。

最初に公開された作品は対象年齢が12歳以上でしたが、のちに対象年齢が15歳以上に引き上げられた「真正版」も公開されました。

『真正版』ではオリジナル版と基本ストーリーは同じものの、流血描写やホラー要素などがさらに強化されているのです。オリジナル版よりも過激な描写が含まれるため、レーティングが変更されています。

ゲゲゲの謎について詳しく知りたい方はこちら→『ゲゲゲの鬼太郎映画ゲゲゲの謎をネタバレなしでレビュー』というページでまとめています。

初心者におすすめの視聴・読書順

では、初めて鬼太郎に触れる方はどこから入ればいいのでしょうか。おすすめは次の3パターンです。

世界観を手早く知りたい人 → 第6期アニメの数話+映画『ゲゲゲの謎』で現代的な鬼太郎像に触れる

原点からじっくり楽しみたい人 → 漫画orアニメ「墓場鬼太郎」→ 第1期アニメ → 映画『ゲゲゲの謎』

怖さと笑い両方を味わいたい人 → 第3期アニメ(ギャグ多め)+昭和期連載漫画(ダーク要素あり)

まとめ

まとめに入る前に鬼太郎の漫画とアニメの主な出来事を年表でまとめてみました。

| 年 | 主な出来事 |

|---|---|

| 1960 | 貸本漫画『墓場鬼太郎』連載開始 |

| 1965 | 『ゲゲゲの鬼太郎』週刊連載開始 |

| 1968 | アニメ1期放送開始 |

| 1971 | アニメ2期放送開始 |

| 1985 | アニメ3期放送開始 |

| 1996 | アニメ4期放送開始 |

| 2007 | アニメ5期放送開始 |

| 2018 | アニメ6期放送開始 |

| 2023 | 映画『鬼太郎誕生』公開 |

鬼太郎の世界は、媒体や時代ごとに異なる表情を見せてくれます。

漫画では骨太なホラーと社会風刺、アニメでは世代ごとのテーマ性、映画では人間ドラマの深みと映像表現…それぞれに独自の魅力があります。

あなたはどのシリーズから鬼太郎の世界に足を踏み入れますか?ぜひ気になった作品を視聴してみてください。

前の段落で紹介しましたが漫画と映画の特徴に関しては以下のページで詳しくまとめています。

『ゲゲゲの鬼太郎漫画の違いは?最初はどれから?おすすめはある?』